Родилась 6 января 1931 года, в деревне Заподорье, Великолукского района, Псковской области. Преставилась ко Господу 28 июня 2007 года в деревне Леонтьевское, Калязинского района, Тверской области. Похоронена в селе Красное, Калязинского района, возле храма в честь иконы Казанской Божией Матери.

Проходила тяжелый подвиг Христа ради юродства, была наделена от Господа даром прозорливости. Выражался внешне этот дар в том, что маленькая, незаметная старушка подходила в храме к человеку и задавала какие-то нелепые и непонятные вопросы. Как правило, человек недоуменно отмахивался и отходил в сторонку от странной бабушки, стараясь побыстрей выбросить из головы неприятную встречу, как досадную случайность. Не тут то было. Слова, сказанные странной, неприметной бабушкой, почему то не выходили из головы, беспокоили, человек начинал понимать, что они имеют к нему непосредственное отношение, и от отношения к ним зависит его дальнейшая жизнь. Проще говоря, Александра обличала человека в его тайных грехах, о которых казалось бы никто, кроме него знать не мог. Обличала не прямо, а притчами, иносказательно, так, что даже если вокруг было много людей никто, кроме того к кому она обращалась не понимал их смысла, да и то не всегда сразу, а иногда спустя значительное время. Так же вместе с этим обличением, как правило в той же приточной форме, Александра предсказывала, какое наказание ждет человека за его грехи, и что надо сделать, чтобы этого наказания избежать, как исправить последствия греха. Сомневающиеся в божественном происхождении этого дара нередко были вразумляемы от Господа, многие видели во сне видения, в которых Господь показывал старицу как бы в образе святой, так как их изображают на иконах. Такие видения в основном и были посылаемы сомневающимся. Да и сам характер такого подвига должен был бы исключить всякие подозрения в прелести бесовской. Задача беса погубить человека, втянуть его во грех и утопить в бездне отчаяния. Усилия же Александры Петровны были направлены на то, чтобы помочь человеку осознать грех, покаяться и освободиться от власти греховных страстей. Задача, то есть, бесовской прямо противоположная. «По плодам их узнаете их» (Мф. 7:20).

Семья.

Мать и брат Александры Петровны.

Александра Петровна была старшим ребенком в большой семье. Было у ней две сестры, Мария и Татьяна и три брата, Иван, Дмитрий и Леонид. Дмитрий скончался во младенчестве. Мать Александры, Анна Александровна, трижды была замужем, дети Александра, Мария и Иван от первого брака с Петром Михайловичем Ивановым, Татьяна и Дмитрий от второго, с Василием Огиренко, которого Александра Петровна очень любила и даже иногда говаривала в детстве: «Не хочу быть Петровной, хочу быть Васильевной». Имя третьего мужа Анны Александровны неизвестно, замужем за ним она была недолго, уже в Бежецке.

Петра Михайловича еще до войны посадили в тюрьму, якобы украл он в совхозе какие то колоски, а Василия, отчима Александры, вместе со всеми оставшимися в селе мужчинами казнили немцы, пытали, а потом заживо сожгли. Когда фашисты уничтожили деревню, пришлось Анне Александровне с детьми скитаться в поисках жилья. В конце концов, после долгих странствий, поселились они в городе Бежецке, Тверской области.

Поскольку Александра была старшая, то пришлось ей с малых лет работать, помогать матери содержать семью. Из-за этого осталась она без образования. Сестра Александры, Татьяна вспоминает, что с детства Александра была очень серьезная, сосредоточенная, любила уединение и молитву. Очень любила церковь. Почти всю зарплату, а впоследствии пенсию жертвовала на храм, из за чего бывали конфликты с матерью и сестрами, которые считали это проявлением болезни и всячески старались воспрепятствовать этому. В конце концов конфликты привели к тому, что сестры поместили Александру в психиатрическую лечебницу, откуда иногда забирали ее, но потом снова и снова просили врачей поместить ее на лечение. Кончилось это тем, что сама Александра попросилась в интернат, куда она и была оформлена в 1996 году. Незадолго до кончины, была она переведена из интерната в областную больницу под Калязиным, где провела последние годы своей жизни и преставилась ко Господу.

Бежецкий период жизни Александры Петровны.

В юности Александра Петровна с матерью часто посещала святые места, подолгу жила в Псково-Печерском монастыре и Троице-Сергиевой Лавре, трудилась там, помогала по хозяйству, о чем часто сама рассказывала. Была она духовным чадом великого старца ХХ столетия отца архимандрита Павла Груздева. Часто о нем вспоминала, рассказывала, как он благословил ей четки и заповедал по ним вычитывать правило, так как была она почти неграмотная. Вероятно он и благословил Александру Петровну на тяжелый подвиг Христа ради юродства, который и сам проходил.

Здесь стоит заметить, что вообще в истории Русской Православной Церкви середины двадцатого столетия, особое место занимали юродивые и блаженные. Связано это было с тем, что в начале ХХ века, безбожной богоборческой властью, большая часть наиболее достойных представителей духовенства и монашества были расстреляны или отправлены в заключение. В это страшное время подвиг духовного окормления чад Православной церкви лег на плечи самых незаметных и не представляющих особого интереса для безбожной власти людей, блаженных и Христа ради юродивых.

(могила блаженного старца Гавриила, христа ради юродивого в Бежецке)

В Бежецке была целая плеяда великих рабов Божиих, Христа ради юродивых, среди которых наблюдалась как бы некая духовная преемственность, когда уходил один, на его место тут же приходил другой. Например Александра Петровна была в близком духовном общении с другим бежецким юродивым, Николаем, который, по ее рассказам, часто ночевал у нее, а она снабжала его одеждой и едой.

блаженный Николай, Христа ради юродивый

Во время жизни в Бежецке, Александра Петровна так же проходила подвиг старчества. Особое внимание уделяла она духовенству и монашеству, помогая духовным советом, молитвами и назиданием. Многие священники и монахи города Бежецка с любовью и благодарностью вспоминают светлый образ Александры Петровны.

Покойная матушка Амвросия, игумения Благовещенского Бежецкого женского монастыря, часто вспоминала такой случай: было у нее большое искушение, сильные вражеские помыслы о том, чтобы оставить обитель и перебраться в другое место. И вот, как то осталась она в храме, под праздник святителя Николая Чудотворца, и всю ночь провела в молитве, чтобы Господь ее вразумил, оставить ли ей это место или нет? Под утро двери храма открылись, вошла Александра Петровна и сказала, что уходить отсюда ей нельзя, нельзя оставлять этого святого места и святой обители, надо все терпеть, как бы ни было тяжело. Матушка при этом получила духовное утешение, вражеские мысли оставили ее.

Схиигумения Амвросия

Гостила как то в Бежецке блаженная старица Мария из Новгородской области, многие православные жители Бежецка часто посещали ее, ходили за советом и молитвой. Так же и Александра Петровна часто посещала старицу. Тут некоторые посетители, недовольные выходками Александры, жаловались на нее Марии и говорили что она больная. На что старица всегда отвечала: «она не больная, а Христа ради юродивая, не обижайте ее».

Браженная старица Мария Новгородская

Часто бывало, что Александра Петровна предсказывала события, которые впоследствии в точности сбывались, иногда скоро, а иногда много лет спустя. Все, кто общался с Александрой, отмечали удивительный дар прозорливости, которым она обладала. Как выше упоминалось направляем ей он был на то, чтобы помочь человеку осознать грехи и избавиться от власти страстей и бесов. Если человек сразу не понимал ее, то она обращалась к нему снова и снова, до тех пор, пока не достигала желаемого результата.

Не всегда говорила она притчами и юродствовала, иногда общалась просто. Например был такой случай. Взошла как то Александра на клирос и стала по своему обыкновению просить милостыню у певчих. Одна бабушка и стала ее ругать: «Что ты все выпрашиваешь у нас деньги, как тебе не стыдно, ты же пенсию получаешь!». А Шура просто так, тихо говорит: « Что ты меня ругаешь, я на эти деньги свечку куплю, буду за вас молится!». Бабушка та опустила голову и замолчала, стыдно ей стало!

Однако прохождение подвига Христа ради юродства в наше время это совсем не тоже самое, что прохождение его в средние века. Вот читаем мы например про подвиги Василия Блаженного и умиляемся, а представьте в наше время, приходите вы на Красную площадь и видите грязного, голого человека, бросающего камни в стены церквей, вызовет ли сейчас это у вас умиление? Скорее всего такая картина вызовет у современных людей только ужас и отвращение. А предсказать последствия такого поступка для самого юродивого можно не будучи прозорливым — помещение в психиатрическую лечебницу.

Александра Петровна к великому сожалению не избежала этой участи. Как уже говорилось почти всю пенсию Шура относила в Церковь, кроме того просила подаяние и эти деньги все тоже тратила на храм. Это очень раздражало ее родных, которые решив, что такое поведение является проявлением психического расстройства стали сдавать ее на лечение местную больницу. Но и когда забирали ее домой, обращались с ней очень плохо. Впоследствии сама Александра попросилась, чтобы перевели ее в интернат и сотрудники больницы, даже не известив родных, отправили ее в ПНИ «Ромашкино», под Кимрами, где почти полностью и провела Александра Петровна остаток своей жизни.

Ромашкино.

Бывший Свято-Троицкий монастырь в селе Ромашкино.

ПНИ «Ромашкино» размещается в разрушенном Свято-Троицком монастыре, главный Троицкий собор которого полностью разрушен, а в игуменском корпусе размещены палаты больных. Опекаемых там во времена Александры Петровны находилось около ста человек, персонал очень доброжелательный, к опекаемым относились как к родным. Интернат имел свое хозяйство, питание было хорошее. Неподалеку, в деревне Ильинское находится храм, куда опекаемых, с разрешения главного врача, Анатолия Максимовича, в воскресные дни по несколько человек отпускали на службу. Александре Петровне жить там нравилось и всем она была довольна. Да вот только директор интерната не всегда был доволен ее выходками и хулиганством, которые она по своему юродству продолжала совершать и там. Кончилось все это тем, что его терпение лопнуло и в 2003 году ее перевели в областную больницу, находящуюся в деревне Леонтьевское, под Калязиным.

Леон тьевское.

Последнее прижизненное фото Александры Петровны в Леонтьевском

Последнее прижизненное фото Александры Петровны в Леонтьевском

Здесь уже пришлось Александре Петровне принять следующий подвиг, венчающий ее суровую, многострадальную жизнь, подвиг мученичества. Отношение к больным тут совсем другое, чем в интернате к опекаемым, существенное по сравнению с интернатом ограничение свободы, очень плохое питание и условия содержания. «Держат на хлебе и воде», как говорила сама Шура. При всем этом дух у нее всегда оставался радостным и спокойным. По слову апостола «всегда радуйтеся, непрестанно молитеся, о всем благодарите» (1.Фес. 5:16). На последних фотографиях хорошо видны полученные травмы, сломанный нос, закрывшийся совсем глаз. Здесь обнаружили у нее онкологическое заболевание, рак груди. Кроме того в последний год жизни Александра совсем ослепла. Преставилась Александра Петровна 28 июня 2007 года, отпевание совершалось на четвертый или пятый день по кончине, в храме в честь Казанской иконы Божией Матери, в селе Красное. Когда тело привезли в храм, настоятель, духовник Тверской епархии отец Леонид, склонился над телом и понюхал его. Несмотря на то, что тело пролежало в морге четыре дня, а морг в больнице это был просто бетонный сарай и тело там лежало на одеяле, прямо на полу, никакого запаха тления или трупных пятен на коже не было и в помине, а ведь на дворе стоял конец июня, самая середина лета. На погребении присутствовало всего два человека, священник, совершивший отпевание и водитель, сопровождавший его. Даже отец Леонид на это время отлучился по каким то своим делам. Место своего погребения Александра предсказала заранее. Когда ее спрашивали, задолго до смерти, где бы она хотела быть похороненной и предложили отвезти в Бежецк, то она ответила: «Никуда не поеду, здесь буду, меня преподобный Макарий у себя прописал!». Могила Александры Петровны Ивановой, великой подвижницы благочестия ХХ-ХХI веков находится возле придела преподобного Макария, Калязинского чудотворца.

Отпевание в храме Козанской Божией Матери

Могила Александры возле предела преподобного Макария Калязинского

Царство Небесное, вечный покой!

В издательстве Сретенского монастыря выходит сборник «Чудеса святых. XXI век», который сложился из писем наших современников, присланных на сайт «Православие.Ru».

«Не мог выбраться из кредитного болота». «Тяжело заболел родной человек». «Быстро нашел работу». «Мы очень хотели ребенка». «Встретила будущего мужа». «Операция прошла быстро». «Опухоли как не бывало». «Папа атеист стал верующим». «Зашел в храм и почувствовал в нем вечность». «Мы еле сводили концы с концами». «Сестра могла остаться без квартиры». Это строки из собранных в книге писем. Случаев помощи по молитвам к святым — множество, и все они удивительны.

Святые Божии — наши ходатаи перед Господом — всегда рядом. Они слышат наши молитвы, и Господь по их предстательству и по Своему милосердию и любви, посылает людям просимое. Просите, и дано будет вам… (Мф. 7, 7)

Вашему вниманию предлагается рассказ Сюзанны Фаризовой из первой главы книги, посвященной чудесам, совершенным по молитвам святителю Николаю.

Я ждал тебя

Я уезжала в Бари, работая в газете «Коммерсант», в президентском тогда еще пуле. Уезжала в спешке, накануне с размахом проводив в гостях масленицу. Мне постоянно мешала сумка, ключи в руках, дверь. Этой-то входной дверью, не справившись с ключами и сумкой, я и ударила себе по пальцу. Ударила сильно.

Времени не было. Я улетела. В Бари палец распух, почернел и начал болеть. Сначала еле-еле, потом все сильнее и сильнее. Но нужно было работать, и я старалась не думать, что больно.

В программе значилось посещение базилики. Той самой, где лежат мощи святителя Николая. Они покоятся за тяжелой решеткой, которую открывают по большим праздникам. Я поцеловала решетку и попросила для себя и родных каких-то «глобальных» вещей. А под конец попросила, чтобы палец прошел.

Вы скажете: где святитель Николай и где палец? Мне и самой было не по себе, но я попросила, потому что боль не давала дышать.

К вечеру мой палец выглядел чудовищно. Не говоря о том, что от боли я сходила с ума. В Мадриде, куда мы прилетели из Бари, ночью в гостинице я спустилась на ресепшн.

Мне сказали, что вызов врача в два часа ночи (на часах было именно столько) — семьсот евро. И тогда я обратилась к хорошему человеку в пресс-службе. Он позвонил в Российское посольство в Мадриде. И ко мне в гостиницу приехал врач. Человек лет шестидесяти, поджарый, красавец. Немногословный. Только посмотрел на палец и произнес: «Поехали».

Мы приехали в посольство. Он открыл кабинет и сказал: «Надо пускать кровь. Прокалывать палец. Главное, не смотри. Я обещаю, больно не будет».

И он проколол. Выпустил кровь. Я ничего не почувствовала. Через секунду после прокола палец прошел. Прошел совсем. Сразу.

Утром врач приехал в гостиницу и сделал мне перевязку. А потом приехал опять и привез антивоспалительное лекарство. Я сказала: «Никогда не встречала таких врачей». А он: «Я — военный хирург. Работал в Афганистане, Иране, Ираке, по всем горячим точкам. Так что тебе повезло, что здесь оказался именно я».

Я замерла. «Да, — говорю, — повезло». И вдруг он продолжил: «Я собирался уезжать. Меня тут неделю уже не должно было быть. Вместо меня приедет пожилая женщина-врач из подмосковного санатория. А я поеду в другой город, мне здесь не нравится. Но в связи с визитом российской делегации меня попросили отложить отъезд. Подождать попросили. А я, оказывается, не их тут ждал. А тебя с этим пальцем».

09 января 1920 года в Воронеже в день массового расстрела священнослужителей был убит архиепископ Тихон Воронежский. Стоит уточнить, что гонения на РПЦ начались ещё до прихода к власти большевиков. Либералы из Временного правительства предвосхитили большевиков в их отношении к религии и Церкви, показав себя врагами Русского православия. Если в 1914 году в Российской империи насчитывалось 54174 православных храма и 1025 монастырей, то в 1987 году в СССР осталось только 6893 храма и 15 монастырей. Только в 1917-20 годы было расстреляно более 4,5 тысяч священников. Сегодня рассказ о священнослужителях, отдавших жизнь за веру.

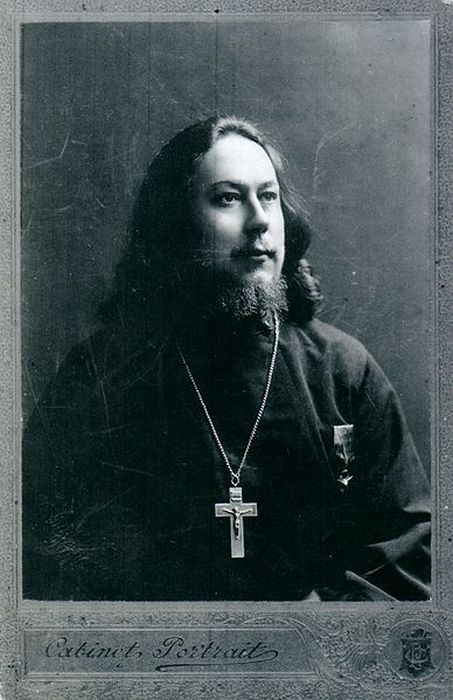

Протоиерей Иоанн Кочуров

Иоанн Кочуров (в миру Иван Александрович Кочуров) родился 13 июля 1871 года в Рязанской губернии в многодетной семье сельского священника. Он закончил Данковское духовное училище, Рязанскую духовную семинарию, Санкт-Петербургскую духовную академию, после окончания которой, в августе 1895 года, был рукоположен в сан священника и направлен на миссионерское служение в Алеутскую и Аляскинскую епархию. Это было его давним желанием. В США он служил до 1907 года, являясь настоятелем церкви Св. Владимира в Чикаго.

Вернувшись в Россию Иоанн Кочуров стал сверхштатным священником Преображенского собора в Нарве, священником церкви Казанской иконы Божией Матери в Силламяэ и одновременно с этим являлся законоучителем нарвских женской и мужской гимназий. С ноября 1916 года протоирей Иоанн Кочуров - второй священник в Екатерининском соборе Царского Села.

В конце сентября 1917 году Царское Село превратилось в центр противостояния казачьих войск, поддерживающих свергнутого главу Временного правительства А.Керенского, и Красной гвардии большевиков. 30 октября 1917 года о. Иоанн участвовал в крестном ходе с особыми молитвами о прекращении междоусобной брани и призвал народ к спокойствию. Происходило это во время артобстрела Царского Села. На следующий день в Царское Село вступили большевики, и начались аресты священников. Отец Иоанн пытался протестовать, но его избили, отвели на царскосельский аэродром и расстреляли на глазах его сына-гимназиста. Прихожане похоронили отца Иоанна в усыпальнице под Екатерининским собором, который был взорван в 1939 году.

Стоит сказать, что убийство протоиерея Иоанна Кочурова стало одним из первых в скорбном списке уничтоженных деятелей церкви. После этого аресты и убийства следовали практически безостановочно.

Архиепископ Тихон IV Воронежский

Архиепископ Тихон IV Воронежский (в миру Никаноров Василий Варсонофиевич) родился 30 января 1855 года в Новгородской губернии в семье псаломщика. Он получил прекрасное духовное образование, закончив Кирилловское духовное училище, Новгородскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию. В возрасте 29 лет он принял монашество в Кирилло-Белозерском монастыре с именем Тихона, и был рукоположен в иеромонаха. Ещё через 4 года ему пожаловали игуменство. В декабре 1890 года Тихон был возведён в сан архимандрита и стал настоятелем Новгородского Антониева монастыря, а в мае 1913 года он был награждён саном архиепископа и переведён в Воронеж. Современники говорили о нём, как о «добром человеке, который проповеди говорил просто и доступно».

Преосвященному Тихону пришлось в последний раз в истории города Воронежа встречать с императрицей Александрой Федоровной и дочерьми Ольгой и Татьяной. Монаршие особы тогда побывали в Митрофановском Благовещенском монастыре, поклонились мощам святителя Митрофана и объехали госпитали для раненых воинов.

С начала Первой мировой войны архиепископ Тихон вёл активную общественную и церковно-благотворительную деятельность. Он совершал частные и общественные богослужения при проводах призывников, проводил панихиды по убиенным на поле брани. Во всех воронежских церквях были открыты попечительские советы, оказывающие моральную и материальную помощь нуждающимся, собирались и отсылались подарки в армию. В октябре 1914 году архиепископ Тихон благословил открытие лазарета-госпиталя для раненых на 100 кроватей в Митрофановском монастыре, а также открытие Воронежского епархиального комитета по устройству беженцев.

Архиепископ Тихон стал одним из первых священнослужителей, которым пришлось столкнуться с негативным отношением к Церкви новой власти. В первый раз его арестовали и, в сопровождении солдат, отправили в Петроград уже 8 июня 1917 года. 9 января 1920 года, в день массового расстрела в Воронеже священнослужителей, архиепископ Тихон был повешен на Царских вратах Благовещенского собора. Погребён высокочтимый мученик был в склепе Благовещенского собора. В 1956 году, когда Митрофановский монастырь и склеп были разрушены, Останки Тихона перезахоронили на Коминтерновском кладбище Воронежа, а в 1993 году его останки перенесли в некрополь Алексеевского Акатова монастыря. В августе 2000 года архиепископ Тихон РПЦ прославлен как священномученик.

Митрополит Киевский и Галицкий Владимир Богоявленский (в миру Василий Никифорович Богоявленский) родился в 1 января 1848 года в Тамбовской губернии в семье сельского священника. Духовное образование он получал сначала в духовном училище и семинарии в Тамбове, а затем в Киевской духовной академии. После окончания академии Владимир возвратился в Тамбов, где сначала преподавал в семинарии, а женившись, принял сан и стал приходским священником. Но его семейное счастье было недолгим. Через несколько лет умерли единственный ребёнок отца Василия и его жена. Пережив такое огромное горе, молодой священник принимает монашество с именем Владимира в одном из Тамбовских монастырей.

Священномученика Владимира ещё при жизни называли «всероссийским митрополитом», поскольку он был единственным из иерархов, кто последовательно занимал все главные митрополичьи кафедры РПЦ - Московскую, Петербургскую и Киевскую.

В январе 1918 году Всеукраинском Церковном соборе был поставлен вопрос об автокефалии Православной церкви на Украине. Митрополит Владимир отстаивал единство Русской церкви. Но лидер партии раскольников архиепископ Алексий, который самочинно поселился в Лавре по соседству с митрополитом Владимиром, всячески настраивал монахов Лавры против священноархимандрита.

Днём 25 января 1918 года красногвардейцы ворвались в покои митрополита и провели обыск. Монахи начали жаловаться, что они хотят завести в монастыре порядки, как у красных – с советами и комитетами, но митрополит не позволяет. Уже вечером к митрополиту в Киево-Печерскую Лавру пришли 5 вооружённых солдат. Владимира вывели из Лавры через Всехсвятские ворота и зверски убили между валов Старой Печерской крепости, неподалеку от Никольской улицы.

Впрочем, есть мнение, что в этом злодеяние большевики никакого участия не принимали, а убили митрополита бандиты, приглашённые некими монахами Киево-Печерской Лавры, которые поддались большевистской пропаганде и клеветали на архипастыря, якобы он «обирает» Лавру, получающую большие доходы от богомольцев.

4 апреля 1992 РПЦ причислила митрополита Владимира (Богоявленского) к лику священномучеников. Его мощи находятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры, в пещерной церкви Благовещения Пресвятой Богородицы.

Аримандрид Варлаам

Аримандрид Варлаам (в миру Коноплев Василий Ефимович) родился 18 апреля 1858 года. Сын горнозаводских крестьян. Его семья принадлежала к старообрядцам беспоповского толка. Путь в православие Варлаама был непростым. «Господи, покажи мне чудо, разреши мои сомнения», - просил он в молитвах, и в его жизни появился отец Стефан Луканин, который с кротостью и любовью разъяснял Василию его недоумения, и сердце его умиротворилось. 17 октября 1893г. в Пермском кафедральном соборе он принял миропомазание. Вскоре с Церковью соединились и 19 человек его родных.

6 ноября 1893 он поселился на Белой Горе и с того времени к нему стали стекаться желающие вести монашескую жизнь. Это место было таким уединённым, как . Он стал и первым настоятелем Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря.

В октябре 1918 года большевики разграбили Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь. Архимандрита Варлаама в наволочке из грубого полотна утопили в реке Каме. Варварскому разгрому подвергся весь монастырский комплекс: был осквернён престол, разграблены святыни, монастырские мастерские и библиотека. Некоторые монахи были расстреляны, а некоторые сброшены в яму и залиты нечистотами. Архимандрит Варлаам похоронен на кладбище в Перми.

Епископ Феофан (в миру Ильминский Сергей Петрович) родился 26 сентября 1867 в Саратовской губернии в семье церковного чтеца. Он рано остался без отца. Воспитывала его мать, человек глубоко религиозный, и его дядя - сельский протоиерей Димитрий. Сергей закончил Казанскую Духовную Академию, преподавал в Саратовском епархиальном женском училище. Только в 32 года он был рукоположен в сан священника. Современники вспоминали, что его пастырское обращение всегда было прямое и бескомпромиссное. По поводу убийства в Киеве Столыпина он сказал так: «Опять Иродиада беснуется, опять революционная, жидомасонская гидра требует главы слуг Государевых! »

В сентябре 1915 года отец Феофан был возведён в сан архимандрита Соликамского Свято-Троицкого монастыря. Когда в 1918 году новая власть заинтересовалась земельными угодьями, епископ Феофан заявил, что более боится страшного Суда и раскрывать информацию о монастырских владениях не будет. Под началом владыки организовывались многолюдные крестные ходы как протесты против гонений на церковь и грабежей монастырей.

В июне 1918 году епископ Феофан принял управление Пермской епархией после ареста и казни священномученика архиепископа Пермского Андроника, но вскоре и сам был арестован. 11 декабря 1918 года в тридцатиградусный мороз епископа Феофана многократно погружали в ледяную прорубь реки Камы. Его тело покрылось льдом, но он всё ещё оставался жив. Тогда палачи его просто утопили.

И ещё…

В 2013 году издательство ПСТГУ выпустило книгу-альбом «Пострадавшие за веру и Церковь Христову. 1917–1937», а 15 мая в Издательском Совете РПЦ состоялась встреча, посвященная изучению и сохранению памяти Новомучеников и исповедников Российских, организатором которой стал Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

Всем, кого заинтересовала эта тема, предлагаем узнать .

ХХ век в России явил число мучеников и исповедников, сопоставимое с первыми веками христианства. К Юбилейному Архиерейскому Собору в 2000 году готовилась канонизация «поименно известных и доныне миру не явленных, но ведомых Богу новомучеников и исповедников Российских XX века». Из них на данный момент прославлено более 1700 человек.

Пострадал — еще не значит святой

Собирают материал и изучают архивные свидетельства о людях, пострадавших за веру, в епархиальных комиссиях по канонизации. Основной источник информации — следственные дела ФСБ. «В Санкт-Петербургском отделении ФСБ хранится 94000 дел,— говорит протоиерей Владимир Сорокин.— Из них надо вычленить тех, кто пострадал по признаку веры. Это означает внимательно просмотреть все дела: сажали ведь не только священно-служителей и мирян, но много других людей. В Москве сотрудники Синодальной комиссии по канонизации уже перебрали практически все дела, а нам еще предстоит большая работа».Сейчас в картотеке комиссии — 4731 имя: дела этих людей тщательно проверены. Что необходимо проверять? Многие думают: пострадал за веру — значит, святой. Но если для канонизации священномученика протоиерея Петра Скипетрова, зверски убитого в 1918 году, не требовалось никаких особых доказательств, то с теми, кто пострадал в 1930е, уже сложнее: причислить к лику святых возможно лишь тех, кто не просто был репрессирован, но проявил стойкость. "Мы в Церкви, здесь свои законы и критерии. Наша задача — найти как можно больше материалов. Желательно выявить всех, кто пострадал за веру в нашем регионе и вообще в Русской Церкви«,— говорит отец Владимир.

Секретарь комиссии по канонизации Лидия Соколова в архиве ФСБ фотографирует материалы. Потом члены комиссии их исследуют, сопоставляют, анализируют, и только после этого можно ставить вопрос о возможной канонизации. «Когда рабочая часть сделана, нужно посмотреть, как человек себя вел, с кем был связан, с какими людьми общался,— объясняет отец Владимир.— Можно было вести себя по-разному: кто малодушничал, кто вел себя смело, кто — находчиво. Чекисты тоже по-разному подходили к каждому человеку».

Синодальную комиссию часто критикуют за то, что «мало канонизируют». Поэтому было издано несколько книг и брошюр с разъяснениями, кого можно канонизировать, кого нельзя. Например, не может быть прославлен тот, кто кого-то оговорил или снял с себя сан. «Если человек назвал какое-то имя, это еще не значит, что он кого-то оговорил,— уточняет отец Владимир.— Может быть, у него не было другого выхода: при обыске нашли переписку, фотографии. Но одно дело — просто подтвердить, что знаешь этого человека, другое — сказать, что этот человек занимался антисоветской деятельностью». Понятно, что показания из людей выбивались, не все выдерживали: «Бывает, человек вел себя блестяще, а потом в какой-то момент все же сломался».

Чудо, что кто-то остался в живых...

У отца Владимира есть помощники: сотрудник библиотеки Духовной академии Александр Бовкало, церковный историк Александр Галкин. Материалы собирают не только сотрудники комиссии: «Каждый настоятель должен выявить репрессированных священнослужителей, об этом я все время говорю на епархиальных собраниях. Мы издали синодик, где привели предварительные сведения. Сейчас готовим третье издание, более полное. Дело настоятеля — взять синодик и найти священников, которые служили у них на приходах. Обязательно нужны копии следственных дел, заказанные в архивах, особенно протоколы допросов. А вдруг процесс как-то отражался в печати? А может, есть чьи-то воспоминания?.. Настоятель все это собирает и представляет нам на комиссию. В первом чтении неизбежно возникают вопросы, и мы даем задание доработать тот или иной момент».Часто люди недоумевают: репрессии были необоснованными, дела — сфабрикованными, как можно верить этим документам? Фальсификация есть именно в формировании дела: большинство «контрреволюционных организаций» придумали для удобства — дело иосифлян, дело академиков, дела литературных кружков. Но материалы о том, как себя вели люди на следствии, правдивы. «Чекисты вели дела тщательно, все записывали. Великое благо, что дела не уничтожены! Кстати, дают нам далеко не все: например, приносят дело, а там не все страницы открыты. То, что писали доносчики, агенты, не рассекречивается: одно время предоставляли сведения об агентах, а их потомки начинали мстить. Пускай лучше время пройдет, мы подождем».

Комиссии удалось сделать вывод: в 1930е перед органами ставили задачу уничтожить всех священников. «Мои помощники обнаружили уникальный документ — рукопись Патриарха Алексия I (Симанского) в бытность его митрополитом Ленинградским. Он в 1936-1937 годах составил список всех священнослужителей своей епархии (а это не только Ленинград и область, но и Новгородская область, и часть Вологодской) и отмечал крестиком, кто выбыл. Из этого списка ясно, что были расстреляны даже те, кто служил в глухой деревне, никакого особого влияния на народ не имея. Посылали из города милиционера (а нужно было транспорт для этого предоставить), забирали священника, везли сюда и расстреливали. Некоторые районы просто подчистую, ни одного храма не оставалось! Теперь можно с полным правом говорить о геноциде православного духовенства». Каким же образом хоть кто-то из священников остался в живых? «В большом городе была возможность уцелеть,— объясняет отец Владимир.— Должен же кто-то был служить, чтобы для заграницы показать, что храмы и священники у нас все-таки есть. А в деревнях и небольших городах остаться в живых священнику было невозможно».

За други? Но не за Христа...

Можно ли прийти с улицы и сказать: «Мой родственник пострадал за веру»? Да, можно, и происходит такое часто, приносят документы, фотографии, воспоминания. Случаются и курьезы — приходят люди абсолютно нецерковные и, например, говорят: «Нужно канонизировать мою мамочку, она была человеком святой жизни, воевала...» Некоторые предлагают канонизировать не своих родственников, а Ивана Грозного, Григория Распутина. Однажды пришел военный и принес житие... Дмитрия Карбышева. Как отец Владимир ни объяснял, что, во-первых, Карбышев — коммунист, во-вторых, он не совершал подвиг за веру, этот военный возражал: «Но он же положил душу за други своя». И даже довод, что Церковь прославляет людей, пострадавших за Христа, его не убедил. К сожалению, всегда находятся люди, которые не понимают церковную жизнь и предъявляют к Церкви странные претензии. «Среди историков много безбожников,— говорит отец Владимир.— Они не просто не веруют, но и критикуют Церковь. В советское время выходила книжка „Русские святые — кто они?“ профессора Николая Гордиенко, там говорится, что не надо было канонизировать Сергия Радонежского, Серафима Саровского, дескать, что в них хорошего — мало работали, только молились! Надо было канонизировать Ивана Болотникова, Степана Разина, они же были за простой народ! Сейчас вроде времена другие, но выпады против Церкви продолжаются, и мы должны быть к этому готовы. Именно поэтому в таком важном деле, как канонизация, не может быть ошибок. Зарубежная Церковь многих причислила к лику святых, не имея достаточных данных, а потом обнаружилось, что среди этих людей есть те, кто снял с себя сан. После подписания Акта о каноническом общении между РПЦ и РПЦЗ создана Согласительная комиссия, и все данные снова будут пересматриваться».

А впереди — новые имена...

Какие документы будут направлены в Синодальную комиссию в ближайшее время? Собраны все имеющиеся в наличии материалы об отце Алексии Кибардине, иосифлянине, настоятеле Феодоровского собора в Царском Селе, служившем в Вырице после войны и ареста. Он имел весьма условное отношение к Псковской миссии, а срок получил больше всех — 25 лет. Жизнь этого священника поистине исповедническая. Иногда труды комиссии приносят неожиданные и радостные плоды: например, когда собирали материал о священномученике протоиерее Михаиле Чельцове, разыскали его внука — ученого, член-корреспондента Академии наук. Он стал помогать, а в результате нашел всех своих родственников, воцерковился, внуков своих крестил. Теперь внук священномученика ходит в Троице-Измайловский собор, а недалеко от собора стоит поклонный крест в память об отце Михаиле.«Мы полагаемся на волю Божию, но и сами очень ответственно относимся ко всем материалам и данным. Мы не торопимся и не можем торопиться, перед нами не стоит задача канонизировать больше и быстрее. Ксения Блаженная ждала 200 лет...»

Татьяна Кириллина

В ветхозаветные времена Виктор и Наталья Рожновы, возможно бы, звались праведниками. Сейчас такие определения из обихода ушли, общество к духовным подвигам стремится не особо как, и потому трудно сказать одним словом, кто же такие Рожновы.

Поженились они в 1994 году, то есть ровно 20 лет назад. Начало их супружества прошло в мытарствах и тоске. Производства в Кинешме на ту пору испустили дух, а те, что еще хрипели, могли предложить людям лишь бескорыстный труд. Куда податься? В Москву. Поехали Виктор и Наталья продавать в столице постельное белье. Но не так тяготила кочевая жизнь, растянувшаяся затем на долгие годы, как осознание того, что от брака у них не будет детей. Гарантированно не будет, диагноз, приговор.

Тысячи семей в подобных ситуациях очень быстро предавались и предаются отчаянию. Какой смысл держаться друг за друга, когда и достатка нет, и детей (считай, счастья) тоже нет? Собачья жизнь. По сюжету какого-нибудь древнего сказания в дело бы рано или поздно вмешалось доброе божество и наградило бы испытуемых супругов способностью к зачатию, как, например, в случае Авраама, жена которого Сара забеременела в 90 лет. Или бы, как в детской сказке — из бутона прекрасного цветка появилась бы Дюймовочка, ожило бы снежное изваяние — Снегурочка, в крайнем случае, заговорило бы бревно — Буратино. Увы, библейские времена с их грандиозными чудесами остались лишь в виде священных текстов, а сказки и есть сказки. Однако...

Это произошло в Рождество 2000 года, вернее, на следующее после праздника утро, 8 января, - рассказывает Наталья Рожнова. - Мы, как обычно, пришли на рынок, смотрим, а никого нет, пусто на рынке. Только один ларек работает и то из-за того, что у продавца был День Рождения. Пошли мы туда погреться. Морозы в то время стояли уже крещенские, минус 30. Сидим в ларьке, глядим, подходит к окошку девушка с совсем маленькой девочкой, просит чаю горячего. Продавец ей отказывает, а мы возмущаемся, говорим: она же с ребенком! Та ни в какую, отвечает нам: «Она неделю тут ходит, надоела». Мы вышли и предложили девушке взять ее дочь к себе до вечера, чтобы, как следует обогреть и накормить. Она согласилась, дала нам свидетельство о рождении девочки, чтобы милиция не задержала нас с чужим ребенком. Договорились, что встретимся вечером здесь же и разошлись. Повезли девочку на съемную квартиру, которую из экономии делили с другой семьей, тоже приехавшей на заработки. Как сейчас помню дутыши на ногах Лизы — девочку Лизой звали, - от мороза они сделались будто слюдяные. Помню, как отогревали и мыли ее. Накупили ей фруктов, но есть она ничего вообще не ела в тот день. А вечером, решив уже взять на поруки и мать, вернулись на рынок. Ждали-ждали, но она так и не пришла. Два месяца потом с утра и до вечера мы высматривали ее. Бесполезно. Отправились в милицию, взяли с собой Лизу. Нам отвечают: приходите недели через три, решим вопрос. Мы подумали, что если сразу у нас не берут девочку, то и потом не возьмут. И не пошли в следующий раз. Только летом случайно встретили в метро Лизину мать. Мой Виктор схватил ее за плечи, затряс. Договорились о времени и месте, чтобы вернуть, наконец, ей ребенка, но она снова обманула нас.

В начале 2000-х годов Виктор и Наталья закончили скитания, вернулись в Кинешму, а Лиза к тому времени совершенно породнилась с ними, стала для них дочерью. Без проблем удалось определить ее в детский сад №23 на «АЗЛК», потом, без проблем же, она пошла в школу №18. Родители не могли надышаться на нее, в той же школе они считались первыми среди родителей, кто, как говорится, «активно участвовал, помогал» и т. д. Пока вдруг в 2009 году не объявился настоящий отец Лизы.

По правде сказать, мы тогда сами нашли его, хотели, как лучше, думали, что Лизе будет полезно знакомство с родными по крови, - продолжает Наталья. - Павел, ее отец, начал приезжать к нам, а вскоре попросил разрешения свозить Лизу на выходные к себе в Кострому. Мы согласились, но чтобы в воскресенье вечером она была уже дома. Чтобы утром — в школу.

И снова Рожновы стали жертвами обмана. Только если в прошлый раз им повстречалась обманщица мать, по сути подбросившая им дитя, то на этот раз получилось абсолютно наоборот.

Павел не привез Лизу ни в воскресенье, ни на следующий день, - вспоминает Наталья. - Только прислал SMS-ку: «Лиза останется жить в Костроме». Весь ее класс тогда встал на дыбы, вся школа. Лизина классная поставила директору школы ультиматум, чтобы та не отдавала отцу документы, когда он приедет за ними. Директор так не сделала, и в знак протеста Ирина Александровна уволилась. Мы пытались спорить с Павлом, я, например, его спрашивала: «Почему ты не искал свою дочь все эти годы? Мой Виктор всю Россию перевернул бы. Почему отпустил тогда свою жену (о судьбе которой, кстати, никто сейчас ничего не знает) со своим ребенком скитаться по Москве? Почему не беспокоился тогда за дочь? В то время в Москве с ней могло случиться все, что угодно. Мы ведь уже в первые дни, как она у нас появилась, лечили ее от чесотки». Ни на один вопрос он не ответил. Зато, полностью скрыл от нас Лизу. Много раз мы ездили в Кострому, но нам ни разу не открыли дверь. Особенно тяжело переживал эту разлуку мой папа. Его тогда частично парализовало, он стал плохо говорить. Помню, как он топает ногой и выкрикивает: «Верните Лизу! Никого больше не надо! Верните Лизу!» Вскоре папа так и умер. Хороший он был человек, справедливый и добрый, хотя в детстве перенес травму; его отец застрелился из охотничьего ружья прямо у него на глазах. А с Лизой мы сейчас переписываемся по интернету. Отец ее живет с другой семьей, а она - с бабушкой. Сколько мы не бились - закон на их стороне. Я часто упрекаю себя за то, что с самого начала не выбросила ее свидетельство о рождении. Была бы Лиза просто подкидышем, и никто бы ее у нас никогда не забрал.

Артем, Катя, Арсений, Настя

Рожновы вспоминают историю с Лизой как большую для них трагедию. Однако по прошествии пяти лет они открыли для себя истину - случившаяся трагедия изменила их, дала стимул и силы к началу новой жизни. После разлуки с Лизой Рожновы обратились в органы опеки и усыновили мальчика-грудничка. Назвали его Артемом. Спустя еще два года они усыновляют грудную девочку - Катю. А через два месяца после Кати случилось страшное.

В самый канун нового 2012 года Ивановская область вздрогнула от вести об аварии близ Вичуги, когда погибли супруги Андриановы, Александр и Анна. Чудовищность аварии усугубилась тогда поведением случайных людей, которые первыми остановились у разбитого автомобиля. Вместо того чтобы оказать водителю с пассажирами первую помощь и вызвать скорую, они принялись снимать с пострадавших золотые украшения. Практически на глазах у детей, которые ехали на заднем сиденье и остались живы.

Александр Андрианов приходился Наталье Рожновой родным братом. Рожновы взяли к себе в семью его выжившего сына, годовалого Арсения. Старшая его сестра Анастасия стала жить у бабушки, к настоящему времени она уже закончила школу. Арсению сейчас четыре года, он инвалид.

В прошлом месяце Рожновы усыновили девочку Настю, ей два года и семь месяцев. Итого у них уже четверо детей. Мало того, на протяжение последних нескольких лет они устраивают по всему городу и в других городах области спектакли собственного кукольного театра. Совершенно бесплатно,да еще закупаются для юных зрителей подарками. Наталья в шутку пеняет мужу Виктору, что с такой расточительностью они со временем пустят по миру самих себя.

Первый спектакль Рожновы поставили прямо в своей квартире, пригласив на него соседских детей. Далее стали гастролировать по детским садам. Каждое лето под театр они приспосабливают родительский дом, что находится на Буденном. Это теперь, наверное, самый яркий, самый жизнерадостный дом во всей Кинешме. Весь огород вокруг него уставлен самодельными фигурами мультяшных героев.

В прошлое лето, заглядывает к нам через забор мальчик, - рассказывает Наталья. - Я пригласила его, а он оказался немцем, его семья приехала погостить к родственникам из Германии. Потом мы познакомились с его мамой, они стали бывать у нас постоянно. Мама признавалась нам, что в Германии такого не бывает, у них не в почете что-либо бескорыстное.

В 2013 году семья Рожновых была признана в Кинешме «Семьей года». С тех пор желание участвовать в подобных конкурсах у них отпала.

Да ну! - отмахивается Наталья. - Целый час ждали, пока приедут из администрации награждать. Дети истомились, скучали. А когда те приехали, то вручили нам крохотный кофейник, который мы так и держим в утиле, не распаковываем. Я не про то, что подарок дешевый, я про то, что надо было детям что-нибудь подарить, они же ждали. Или как последний раз ставили спектакль для двадцати детей-инвалидов в Заволжске. Тогда тоже приехала местная администрация, вручили мне букет цветов и грамоту. А зачем мне эти цветы и грамота? Мне вообще ничего не нужно. Детям бы что-нибудь привезли. Грустно, конечно, что власти так ведут себя. Или взять пособия для усыновленных детей. То, что они маленькие, это отдельный разговор, но, главное, что из-за этих пособий приходится унижаться, за каждую копейку отчитываться, чеки из магазина прикладывать, доказывать государству, что ребенку покупалась еда. Или взять детей-инвалидов. Вот дают, скажем, на них бесплатные билеты в цирк, а как привести ребенка на представление? Отцы постоянно на работе, а матерям приходится носить детей на своих руках. Или наш коррекционный детский сад №22. В нем работают замечательные профессионалы, замечательные люди, а сам садик такой нищий! Я думала, что никогда не буду ни у кого ничего просить, но для садика сейчас ищу спонсоров, потому что не могу уже смотреть на эту нищету.

Взяв в феврале четвертого ребенка, Рожновы признаются, что в планах у них теперь не стоит усыновлять кого-то еще. И тут же поправляют себя, что каждый раз так - все, мол, хватит, а вскоре снова идут за очередным человечком. Они убеждены в «крамольной» истине, что чем больше детей, тем проще с ними.

Это с одним ребенком трудно, - говорит Наталья, - а когда их много, то им самим интереснее, они увлечены друг другом, учатся друг у друга. Если люди, которые не хотят нескольких детей, ссылаются на финансы, то они не правы, они обманывают себя. Финансовый вопрос здесь стоит в последнюю очередь. Главное - любить детей.

Но как же мы все-таки назовем Рожновых? Вообще-то они и в церковь ходят постоянно, они православные христиане. Праведники ХХI века? Кажется, слишком пафосно. Впрочем, «что в имени тебе моем?» Современное общество таково, что кичливых имен, титулов и прозвищ в нем переизбыток. Поэтому не будем примерять к Рожновым магию слов. Такие, как они достойны многочисленных повествований, а не громких эпитетов.