Что такое цитоплазма? Каково ее строение и состав? Какие функции она выполняет? В этой статье мы подробно ответим на все эти вопросы. Кроме того, мы рассмотрим структурные особенности цитоплазмы и ее свойства, а также поговорим о делении строении клеточных мембран и важнейших клеточных органоидах.

Структурные единицы всех тканей и органов клетки. Два типа их структурной организации

Известно, что клетки образуют ткани всех растений и животных. Эти структурные единицы всего живого могут различаться по форме, размерам и даже по внутреннему строению. Но в то же время они имеют схожие принципы в процессах жизнедеятельности, в том числе в обмене веществ, росте и развитии, раздражимости и изменчивости. Самые простейшие формы жизни состоят из единственной клетки и размножаются делением.

Учеными было выделено два типа организации клеточной структуры:

- прокариотический;

- эукариотический.

Они имеют множество различий в своем строении. В структурно оформленное ядро отсутствует. Ее единственная хромосома находится непосредственно в цитоплазме, то есть никак не отделяется от других элементов. Такое строение свойственно бактериям. Их цитоплазма бедна по составу структур, но в ней имеются мелкие рибосомы. Эукариотическая устроена гораздо сложнее прокариотической клетки. Ее ДНК, связанная с белком, находится в хромосомах, располагающихся в обособленном клеточном органоиде - ядре. Оно отделяется от других органоидов клетки пористой мембраной и состоит из таких элементов как: хроматин, ядерный сок и ядрышко. Тем не менее есть и нечто общее у двух типов клеточной организации. И прокариоты, и эукариоты имеют оболочку. А их внутреннее содержимое представлено особым коллоидным раствором, в котором находятся различные органоиды и временные включения.

цитоплазма. Ее состав и функции

Итак, переходим к сути нашего исследования. Что такое цитоплазма? Давайте рассмотрим более подробно это клеточное образование. Цитоплазма представляет собой архиважную составляющую клетки, располагающуюся между ядром и плазматической мембраной. Полужидкая, она пронизана канальцами, микротрубочками, микрофиламентами и филаментами. Также под цитоплазмой можно понимать коллоидный раствор, который характеризуется движением коллоидных частиц и прочих компонентов. В этой полужидкой среде, состоящей из воды, различных органических и неорганических соединений, располагаются клеточные структуры-органоиды, а также временные включения. Важнейшие функции цитоплазмы таковы. Она осуществляет оформление всех клеточных компонентов в единую систему. Благодаря наличию канальцев и микротрубочек цитоплазма выполняет функцию клеточного скелета и предоставляет среду для осуществления физиологических и биохимических процессов. Кроме этого, она дает возможность для функционирования всех клеточных органоидов и обеспечивает передвижение. Эти функции клетки цитоплазмы чрезвычайно важны, так как позволяют структурной единице всего живого осуществлять свою нормальную жизнедеятельность. Теперь вы знаете, что такое цитоплазма. А также осведомлены о том, какое положение в клетке она занимает и какую "работу" выполняет. Далее мы рассмотрим состав и структуру коллоидного раствора более подробно.

Есть ли отличия в цитоплазме растительной и животной клеток?

Мембранными органоидами, находящимися в коллоидном растворе, считаются эндоплазматическая сеть, митохондрии, лизосомы, пластиды и наружная цитоплазматическая мембрана. В клетках животных и растений состав полужидкой среды отличается. Цитоплазма в имеет специальные органоиды - пластиды. Они представляют собой специфичные белковые тельца, которые различаются по функциям, форме и окрашиваются пигментами в разные цвета. Пластиды располагаются в цитоплазме и способны передвигаться вместе с ней. Они растут, размножаются и вырабатывают органические соединения, содержащие ферменты. Цитоплазма в растительной клетке имеет три вида пластид. Желтоватые или оранжевые называются хромопластами, зеленые - хлоропластами, а бесцветные - лейкопластами. Есть и еще одна характерная особенность - комплекс Гольджи представлен диктиосомами, рассеянными по цитоплазме. В клетках животных, в отличие от растительных, имеется два слоя цитоплазмы. Наружный называется эктоплазма, а внутренний - эндоплазма. Первый слой прилегает к клеточной мембране, а второй - находится между ним и пористой ядерной мембраной. Эктоплазма имеет в своем составе большое количество микрофиламента - нитей из молекул глобулярного белка актина. Эндоплазма содержит различные органоиды, гранулы и характеризуется меньшей вязкостью.

Гиалоплазма в эукариотической клетке

Основу цитоплазмы эукариотов составляет так называемая гиалоплазма. Она представляет собой слизистый, бесцветный, неоднородный раствор, в котором постоянно протекают процессы обмена веществ. Гиалоплазма (иными словами матрикс) это со сложным строением. В ее состав включаются растворимые РНК и белки, липиды и полисахариды. Еще в гиалоплазме содержится значительное количество нуклеотидов, аминокислот, а также ионов неорганических соединений типа Na - или Са 2+ .

Матрикс не имеет гомогенной структуры. Он представлен в двух формах, которые называются гель (твердая) и золь (жидкая). Между ними происходят взаимопереходы. В жидкой фазе имеется система тончайших белковых нитей, которые называются микротрабекулами. Они связывают все структуры внутри клетки. А в местах их пересечения находятся группы рибосом. Микротрабекулы вместе с микротрубочками и микрофиламентами формируют цитоплазматический скелет. Он определяет и упорядочивает местоположение всех клеточных органелл.

Органические и неорганические вещества в коллоидном растворе клетки

Давайте рассмотрим, каков же химический состав цитоплазмы? Вещества, содержащиеся в клетке, можно классифицировать на две группы - органические и неорганические. Первая представлена белками, углеводами, жирами и нуклеиновыми кислотами. Углеводы в цитоплазме представлены моно-, ди- и полисахаридами. К моносахаридам, бесцветным кристаллическим веществам, обычно сладковатым на вкус, относят фруктозу, глюкозу, рибозу и т. д. Крупные молекулы полисахаридов состоят из моносахаридов. В клетке они представлены крахмалом, гликогеном и целлюлозой. Липиды, то есть молекулы жиров, образуются остатками глицерина и жирных кислот. Структура цитоплазмы: неорганические вещества представлены в первую очередь водой, которая, как правило, составляет до 90% массы. Она выполняет в цитоплазме важные функции.

Вода является универсальным растворителем, придает упругость, принимает непосредственное участие в перемещении веществ как внутри, так и между клетками. Что касается макроэлементов, формирующих основу биополимеров, то более 98% всего состава цитоплазмы занимают кислород, водород, углерод и азот. Кроме них в клетке содержатся натрий, кальций, сера, магний, хлор и др. Минеральные соли находятся в виде анионов и катионов, при этом их соотношение определяет кислотность среды.

Свойства коллоидного раствора в клетке

Рассмотрим далее, каковы основные свойства цитоплазмы. Во-первых, это постоянный циклоз. Он представляет собой внутриклеточное движение цитоплазмы. Впервые оно было зафиксировано и описано в 18-м столетии итальянским ученым Корти. Циклоз осуществляется во всей протоплазме, в том числе и в тяжах, связывающих цитоплазму с ядром. Если движение по каким-либо причинам прекращается - погибает эукариотическая клетка. Цитоплазма обязательно находится в постоянном циклозе, который обнаруживается по перемещению органоидов. Скорость движения матрикса зависит от различных факторов, в том числе от света и температуры. К примеру, в эпидермисе чешуи лука скорость циклоза составляет около 6 м/с. Движение цитоплазмы в растительном организме оказывает огромное влияние на его рост и развитие, способствуя транспорту веществ между клетками. Вторым важным свойством является вязкость коллоидного раствора. Она сильно варьируется в зависимости от вида организма. У некоторых живых существ вязкость цитоплазмы может совсем незначительно превышать у других, наоборот, достигать вязкости глицерина. Считается, что она зависит от обмена веществ. Чем интенсивнее происходит обмен, тем ниже становится вязкость коллоидного раствора.

Еще одним немаловажным свойством является полупроницаемость. Цитоплазма в своем составе имеет пограничные мембраны. Они, благодаря особому своему строению, имеют возможность избирательно пропускать молекулы одних веществ и не пропускать других. цитоплазмы играет важнейшую роль в процессе жизнедеятельности. Она не постоянна в течение жизни, меняется с возрастом и увеличивается у растительных организмов при повышении интенсивности освещения и температуры. Сложно переоценить значение цитоплазмы. Она участвует в энергетическом обмене, транспорте питательных веществ, выведении экзотоксинов. Также матрикс считается осмотическим барьером и участвует в регуляции процессов развития, роста и клеточного деления. В том числе цитоплазма играет большую роль при репликации ДНК.

Особенности клеточного размножения

Все растительные и животные клетки размножаются делением. Известно три вида - непрямое, прямое и редукционное. Первый иначе называется амитоз. Непрямое размножение происходит следующим образом. Первоначально «перешнуровывается» ядро, а затем происходит деление цитоплазмы. В итоге формируются две клетки, которые постепенно вырастают до размеров материнской. Такой вид деления у животных встречается крайне редко. Как правило, у них происходит непрямое деление, то есть митоз. Оно значительно сложнее амитоза и характеризуется тем, что происходит усиление синтеза в ядре и удвоение количества ДНК. Митоз имеет четыре фазы, которые называются - профаза, метафаза, анафаза и телофаза.

- Первая фаза характеризуется формированием клубка хроматиновых нитей на месте ядра, а впоследствии хромосом в виде «шпилек». В этот период происходит расхождение центриолей к полюсам и формирование ахроматинового веретена деления.

- Второй этап митоза отличается тем, что хромосомы, достигая максимальной спирализации, начинают располагаться на экваторе клетки упорядоченно.

- В третьей фазе происходит расщепление хромосомы на две хроматиды. При этом нити веретена сокращаются и оттягивают дочерние хромосомы к противоположным полюсам.

- В четвертой фазе митоза происходит диспирализация хромосом, а также формирование вокруг них ядерной оболочки. Одновременно происходит деление цитоплазмы. У дочерних клеток имеется диплоидный набор хромосом.

Редукционное деление свойственно исключительно половым клеткам. При таком типе клеточного размножения происходит формирование из хромосом парных образований. Исключение составляет одна непарная хромосома. В результате редукционного деления в двух дочерних клетках получается половинный хромосомный набор. Непарная находится лишь в одной дочерней клетке. Половые клетки, имеющие половинный набор хромосом, созревшие и способные к оплодотворению, называются женской и мужской гаметами.

Понятие цитоплазматической мембраны

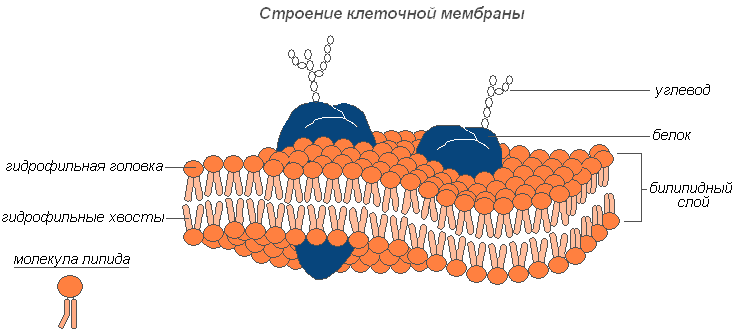

У всех клеток животных, растений и даже у простейших бактерий есть особый поверхностный аппарат, который ограничивает и защищает матрикс от внешней среды. Цитоплазматическая мембрана (плазмалемма, клеточная мембрана, плазматическая мембрана) представляет собой избирательно проницаемый слой молекул (протеины, фосфолипиды), который охватывает цитоплазму. Он включает три подсистемы:

- плазматическую мембрану;

- надмембранный комплекс;

- субмембранный опорно-сократительный аппарат гиалоплазмы.

Строение мембраны цитоплазмы таково: она содержит два слоя молекул липидов (бислой), при этом каждая такая молекула имеет хвост и головку. Хвосты обращены друг к другу. Они гидрофобны. Головки гидрофильны и обращены внутрь и наружу клетки. В бислой включены молекулы белка. Причем он асимметричен, а в монослоях располагаются разные липиды. Например, в эукариотической клетке молекулы холестерина находятся во внутренней, прилегающей к цитоплазме, половине мембраны. Гликолипиды располагаются исключительно в наружном слое, причем их углеводные цепи всегда направлены наружу. Цитоплазматическая мембрана выполняет важнейшие функции, в том числе ограничивает внутреннее содержимое клетки от внешней среды, позволяет проникать определенным веществам (глюкозе, аминокислотам) внутрь клетки. Плазмалемма осуществляет перенос веществ внутрь клетки, а также их вывод наружу, то есть выделение. Через поры проникают вода, ионы и мелкие молекулы веществ, а крупные твердые частицы транспортируются в клетку при помощи фагоцитоза. На поверхности мембрана образует микроворсинки, впячивания и выпячивания, что позволяет не только эффективно всасывать и выделять вещества, но и соединяться с другими клетками. Мембрана предоставляет возможность прикрепления «единицы всего живого» к различным поверхностям и способствует движению.

Органоиды в составе цитоплазмы. Эндоплазматическая сеть и рибосомы

Помимо гиалоплазмы, цитоплазма содержит в себе и множество микроскопических органоидов, которые различаются по строению. Их присутствие в растительных и животных клетках свидетельствует о том, что все они выполняют важнейшие функции и жизненно необходимы. В какой-то степени эти морфологические образования сравнимы с органами тела человека или животных, что и дало возможность называть их органоидами. В цитоплазме различают видимые в световой микроскоп органеллы -пластинчатый комплекс, митохондрии и центросому. При помощи электронного микроскопа в матриксе обнаруживаются микротрубочки, лизосомы, рибосомы и плазматическая сеть. Цитоплазма клеточная пронизана различными каналами, которые и получили название «эндполазматическая сеть». Их мембранные стенки контактируют со всеми другими органеллами и составляют единую систему, осуществляющую энергетический обмен, а также перемещение внутри клетки веществ. В стенках этих каналов находятся рибосомы, которые выглядят как мельчайшие гранулы. Они могут располагаться одиночно или группами. Рибосомы состоят из практически равного количества рибонуклеиновой кислоты и белков. Также в их состав включен магний. Рибосомы могут не только находиться в каналах ЭПС, но и свободно лежать в цитоплазме, а также встречаться в ядре, где они и образуются. Совокупность каналов, имеющих рибосомы, называются гранулярной эндоплазматической сетью. На них, кроме рибосом, располагаются ферменты, способствующие синтезу углеводов и жиров. Во внутренних полостях каналов находятся продукты жизнедеятельности клетки. Иногда в расширениях ЭПС формируются вакуоли - и ограниченные мембраной. Эти органоиды поддерживают тургорное давление. Лизосомы представляют собой мелкие образования овальной формы. Они рассеяны по цитоплазме. Формируются лизосомы в ЭПС или комплексе Гольджи, где наполняются гидролитическими ферментами. Лизосомы предназначены для переваривания частиц, попавших внутрь клетки вследствие фагоцитоза.

Цитоплазма: строение и функции ее органоидов. Пластинчатый комплекс Гольджи, митохондрии и центросома

Комплекс Гольджи представлен в растительных клетках отдельными тельцами, оформленными мембранами, а в животных - канальцами, пузырьками и цистернами. Этот органоид предназначен для химического изменения, уплотнения и последующего вывода в цитоплазму продуктов клеточной секреции. Также в нем осуществляется синтез полисахаридов и образование гликопротеидов. Митохондрии - это тельца палочковидной, нитевидной или зернистой формы. Они ограничиваются двумя мембранами, которые состоят из двойных слоев фосфолипидов и белков. От внутренних мембран этих органелл отходят кристы, на стенках которых находятся ферменты. С их помощью происходит синтез аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Митохондрии иногда называют «клеточными электростанциями», так как они поставляют значительную часть аденозинового трифосфата. Он используется клеткой как источник химической энергии. Кроме того, митохондрии выполняют и другие функции, в том числе: передачу сигналов, некроз клеток, клеточное дифференцирование. Центросома (клеточный центр) состоит из двух центриолей, которые располагаются под углом друг к другу. Этот органоид имеется у всех животных и растений (кроме простейших и низших грибов) и отвечает за определение полюсов при митозе. В делящейся клетке сначала разделяется центросома. При этом образуется ахроматиновое веретено, которое задает ориентиры хромосомам, расходящимся к полюсам. Кроме обозначенных органоидов в клетке могут находиться и органеллы специального назначения, например, реснички и жгутики. Также на определенных этапах жизнедеятельности в ней могут иметься и включения, то есть временные элементы. Например, такие питательные вещества как: капельки жира, белки, крахмал, гликоген и т. д.

Лимфоциты - важнейшие клетки иммунной системы

Лимфоциты - это важные клетки, относящиеся к группе лейкоцитов крови человека и животных и участвующие в иммунологических реакциях. Они подразделяются по размеру и структурным особенностям на три подгруппы:

- малые - диаметром менее 8 мкм;

- средние - диаметром от 8 до 11 мкм;

- большие - диаметром свыше 11 мкм.

Малые лимфоциты преобладают в крови животных. Они имеют крупное ядро округлой формы, преобладающее над объемом цитоплазмы. Цитоплазма лимфоцитов этой подгруппы выглядит как ядерный ободок или серп, прилежащий к какой-либо стороне ядра. Часто в матриксе содержится некоторое количество азурофильных гранул мелкого размера. Митохондрии, элементы пластинчатого комплекса и канальцы ЭПС немногочисленны и находятся около ядерного углубления. Средние и большие лимфоциты устроены несколько иначе. Их ядра имеют бобовидную форму, содержат меньшее количество хроматина конденсированного. В них легко различить ядрышко. Цитоплазма лимфоцитов второй и третьей групп имеет более широкий ободок. Известно два класса лимфоцитов, так называемые В- и T-лимфоциты. Первые образуются у животных в миеловидной ткани костного мозга. Эти клетки имеют способность образовывать иммуноглобулины. С их помощью В-лимфоциты взаимодействуют с антигенами, распознавая последних. Т-лимфоциты образуются из костномозговых клеток в тимусе (в его корковой части долек). В их цитоплазматической мембране находятся поверхностные антигены гистосовместимости, а также многочисленные рецепторы, при помощи которых осуществляется распознавание чужеродных частиц. Малые лимфоциты, в основном, представлены T-лимфоцитами (более 70%), среди которых имеется большое количество долгоживущих клеток. Подавляющее большинство B-лимфоцитов живут недолго - от одной недели до месяца.

Надеемся, наша статья оказалась полезной, и теперь вы знаете, что такое цитоплазма, гиалоплазма и плазмелемма. А также осведомлены, каковы функции, строение и значение для жизнедеятельности организма этих клеточных образований.

Клетка – элементарная единица живой системы. Различные структуры живой клетки, которые отвечают за выполнение той или иной функции, получили название органоидов, подобно органам целого организма. Специфические функции в клетке распределены между органоидами, внутриклеточными структурами, имеющими определенную форму, такими, как клеточное ядро, митохондрии и др.

Клеточные структуры:

Цитоплазма

. Обязательная часть клетки, заключенная между плазматической мембраной и ядром. Цитозоль

– это вязкий водный раствор различных солей и органических веществ, пронизанный системой белковых нитей – цитоскелетам. Большинство химических и физиологических процессов клетки проходят в цитоплазме. Строение: Цитозоль, цитоскелет. Функции: включает различные органоиды, внутренняя среда клетки

Плазматическая мембрана

. Каждая клетка животных, растений, ограничена от окружающей среды или других клеток плазматической мембраной. Толщина этой мембраны так мала (около 10 нм.), что ее можно увидеть только в электронный микроскоп.

Липиды в мембране образуют двойной слой, а белки пронизывают всю ее толщину, погружены на разную глубину в липидный слой или располагаются на внешней и внутренней поверхности мембраны. Строение мембран всех других органоидов сходно с плазматической мембраной. Строение: двойной слой липидов, белки, углеводы. Функции: ограничение , сохранение формы клетки, защита от повреждений, регулятор поступления и удаления веществ.

Лизосомы

. Лизосомы – это мембранные органоиды. Имеют овальную форму и диаметр 0,5 мкм. В них находится набор ферментов, которые разрушают органические вещества. Мембрана лизосом очень прочная и препятствует проникновению собственных ферментов в цитоплазму клетки, но если лизосома повреждается от каких-либо внешних воздействий, то разрушается вся клетка или часть ее.

Лизосомы встречаются во всех клетках растений, животных и грибов.

Осуществляя переваривание различных органических частиц, лизосомы обеспечивают дополнительным «сырьем» химические и энергетические процессы в клетке. При голодании клетки лизосомы переваривают некоторые органоиды, не убивая клетку. Такое частичное переваривание обеспечивает клетке на какое-то время необходимый минимум питательных веществ. Иногда лизосомы переваривают целые клетки и группы клеток, что играет существенную роль в процессах развития у животных. Примером может служить утрата хвоста при превращении головастика в лягушку. Строение: пузырьки овальной формы, снаружи мембрана, внутри ферменты. Функции: расщепление органических веществ, разрушение отмерших органоидов, уничтожение отработавших клеток.

Комплекс Гольджи . Поступающие в просветы полостей и канальцев эндоплазматической сети продукты биосинтеза концентрируются и транспортируются в аппарате Гольджи. Этот органоид имеет размеры 5–10 мкм.

Строение

: окруженные мембранами полости (пузырьки). Функции: накопление, упаковка, выведение органических веществ, образование лизосом

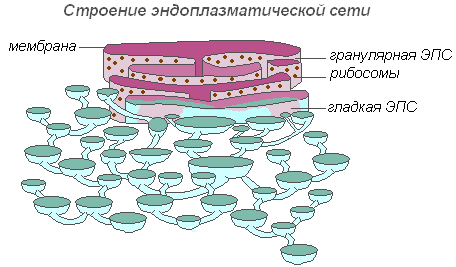

Эндоплазматическая сеть

. Эндоплазматическая сеть является системой синтеза и транспорта органических веществ в цитоплазме клетки, представляющая собой ажурную конструкцию из соединенных полостей.

К мембранам эндоплазматической сети прикреплено большое число рибосом – мельчайших органоидов клетки, имеющих вид сферы с диаметром 20 нм. и состоящих из РНК и белка. На рибосомах и происходит синтез белка. Затем вновь синтезированные белки поступают в систему полостей и канальцев, по которым перемещаются внутри клетки. Полости, канальцы, трубочки из мембран, на поверхности мембран рибосомы. Функции: синтез органических веществ с помощью рибосом, транспорт веществ.

Рибосомы

. Рибосомы прикреплены к мембранам эндоплазматической сети или свободно находятся в цитоплазме, они располагаются группами, на них синтезируются белки. Состав белка, рибосомальная РНК Функции: обеспечивает биосинтез белка (сборку белковой молекулы из ).

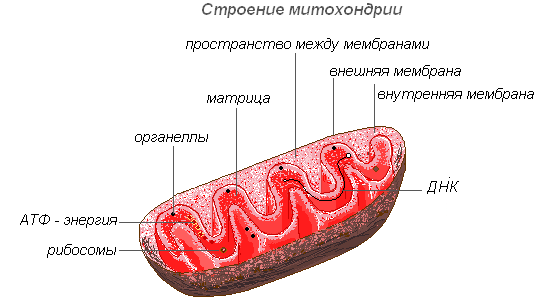

Митохондрии

. Митохондрии – это энергетические органоиды. Форма митохондрий различна, они могут быть остальными, палочковидными, нитевидными со средним диаметром 1 мкм. и длиной 7 мкм. Число митохондрий зависит от функциональной активности клетки и может достигать десятки тысяч в летательных мышцах насекомых. Митохондрии снаружи ограничены внешней мембраной, под ней – внутренняя мембрана, образующая многочисленные выросты – кристы.

Внутри митохондрий находятся РНК, ДНК и рибосомы. В ее мембраны встроены специфические ферменты, с помощью которых в митохондрии происходит преобразование энергии пищевых веществ в энергию АТФ, необходимую для жизнедеятельности клетки и организма в целом.

Мембрана, матрикс, выросты – кристы. Функции: синтез молекулы АТФ, синтез собственных белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, образование собственных рибосом.

Пластиды

. Только в растительной клетке: лекопласты, хлоропласты, хромопласты. Функции: накопление запасных органических веществ, привлечение насекомых-опылителей, синтез АТФ и углеводов. Хлоропласты по форме напоминают диск или шар диаметром 4–6 мкм. С двойной мембраной – наружней и внутренней. Внутри хлоропласта имеются ДНК рибосомы и особые мембранные структуры – граны, связанные между собой и с внутренней мембраной хлоропласта. В каждом хлоропласте около 50 гран, расположенных в шахматном порядке для лучшего улавливания света. В мембранах гран находится хлорофилл, благодаря ему происходит превращение энергии солнечного света в химическую энергию АТФ. Энергия АТФ используется в хлоропластах для синтеза органических соединений, в первую очередь углеводов.

Хромопласты

. Пигменты красного и желтого цвета, находящиеся в хромопластах, придают различным частям растения красную и желтую окраску. моркови, плоды томатов.

Лейкопласты являются местом накопления запасного питательного вещества – крахмала. Особенно много лейкопластов в клетках клубней картофеля. На свету лейкопласты могут превращаться в хлоропласты (в результате чего клетки картофеля зеленеют). Осенью хлоропласты превращаются в хромопласты и зеленые листья и плоды желтеют и краснеют.

Клеточный центр . Состоит из двух цилиндров, центриолей, расположенных перпендикулярно друг другу. Функции: опора для нитей веретена деления

Клеточные включения то появляются в цитоплазме, то исчезают в процессе жизнедеятельности клетки.

Плотные, в виде гранул включения содержат запасные питательные вещества (крахмал, белки, сахара, жиры) или продукты жизнедеятельности клетки, которые пока не могут быть удалены. Способностью синтезировать и накапливать запасные питательные вещества обладают все пластиды растительных клеток. В растительных клетках накопление запасных питательных веществ происходит в вакуолях.

Зерна, гранулы, капли

Функции: непостоянные образования, запасающие органические вещества и энергию

Ядро

. Ядерная оболочка из двух мембран, ядерный сок, ядрышко. Функции: хранение наследственной информации в клетке и ее воспроизводство, синтез РНК – информационной, транспортной, рибосомальной. В ядерной мембране находятся споры, через них осуществляется активный обмен веществами между ядром и цитоплазмой. В ядре хранится наследственная информация не только о всех признаках и свойствах данной клетки, о процессах, которые должны протекать к ней (например, синтез белка), но и о признаках организма в целом. Информация записана в молекулах ДНК, которые являются основной частью хромосом. В ядре присутствует ядрышко. Ядро, благодаря наличию в нем хромосом, содержащих наследственную информацию, выполняет функции центра, управляющего всей жизнедеятельностью и развитием клетки.

На заре развития жизни на Земле все клеточные формы были представлены бактериями. Они всасывали органические вещества, растворённые в первичном океане, через поверхность тела.

Со временем некоторые бактерии приспособились производить органические вещества из неорганических. Для этого они использовали энергию солнечного света. Возникла первая экологическая система, в которой эти организмы были производителями. В результате этого в атмосфере Земли появился кислород, выделяемый этими организмами. С его помощью можно из той же самой пищи получить гораздо больше энергии, а добавочную энергию использовать на усложнение строения тела: разделение тела на части.

Одно из важных достижений жизни — разделение ядра и цитоплазмы. В ядре находится наследственная информация. Специальная мембрана вокруг ядра позволила защитить от случайных повреждений. По мере необходимости цитоплазма получает из ядра команды, направляющие жизнедеятельность и развитие клетки.

Организмы, у которых ядро отделено от цитоплазмы, образовали надцарство ядерных (к ним относятся — растения, грибы, животные).

Таким образом, клетка — основа организации растений и животных — возникла и развилась в ходе биологической эволюции.

Даже не вооружённым глазом, а ещё лучше под лупой можно видеть, что мякоть зрелого арбуза состоит из очень мелких крупинок, или зёрнышек. Это клетки — мельчайшие «кирпичики», из которых состоят тела всех живых организмов, в том числе и растительных.

Жизнь растения осуществляется соединённой деятельностью его клеток, создающих единое целое. При многоклеточности частей растения существует физиологическое разграничение их функций, специализация различных клеток в зависимости от местоположения их в теле растения.

Растительная клетка отличается от животной тем, что имеет плотную оболочку, покрывающую внутреннее содержимое со всех сторон. Клетка не является плоской (как её принято изображать), она скорей всего похожа на очень маленький пузырёк, наполненный слизистым содержимым.

Строение и функции растительной клетки

Рассмотрим клетку как структурно-функциональную единицу организма. Снаружи клетка покрыта плотной клеточной стенкой, в которой имеются более тонкие участки — поры. Под ней находится очень тонкая плёнка — мембрана, покрывающая содержимое клетки — цитоплазму. В цитоплазме есть полости — вакуоли, заполненные клеточным соком. В центре клетки или около клеточной стенки расположено плотное тельце — ядро с ядрышком. От цитоплазмы ядро отделено ядерной оболочкой. По всей цитоплазме распределены мелкие тельца — пластиды.

Строение растительной клетки

Строение и функции органоидов растительной клетки

| Органоид | Рисунок | Описание | Функция | Особенности |

Клеточная стенка или плазматическая мембрана | Бесцветная, прозрачная и очень прочная | Пропускает в клетку и выпускает из клетки вещества. | Клеточная мембрана полупроницаемая |

|

Цитоплазма | Густое тягучее вещество | В ней располагаются все другие части клетки | Находится в постоянном движении |

|

Ядро (важная часть клетки) | Округлое или овальное | Обеспечивает передачу наследственных свойств дочерним клеткам при делении | Центральная часть клетки |

|

Сферической или неправильной формы | Принимает участие в синтезе белка | |||

| Резервуар, отделённый от цитоплазмы мембраной. Содержит клеточный сок | Накапливаются запасные питательные вещества и продукты жизнедеятельности ненужные клетке. | По мере роста клетки мелкие вакуоли сливаются в одну большую (центральную) вакуоль |

|

Пластиды | Хлоропласты | Используют световую энергию солнца и создают органические из неорганических | Форма дисков, отграниченных от цитоплазмы двойной мембраной |

|

Хромопласты | Образуются в результате накопления каротиноидов | Жёлтые, оранжевые или бурые |

||

| Лейкопласты | Бесцветные пластиды | ||

Ядерная оболочка | Состоит из двух мембран (наружная и внутренняя) с порами | Отграничивает ядро от цитоплазмы | Даёт возможность осуществляться обмену между ядром и цитоплазмой |

Живая часть клетки — это ограниченная мембраной, упорядоченная, структурированная система биополимеров и внутренних мембранных структур, участвующих в совокупности метаболических и энергетических процессов, осуществляющих поддержание и воспроизведение всей системы в целом.

Важной особенностью является то, что в клетке нет открытых мембран со свободными концами. Клеточные мембраны всегда ограничивают полости или участки, закрывая их со всех сторон.

Современная обобщенная схема растительной клетки

Плазмалемма (наружная клеточная мембрана) — ультрамикроскопическая плёнка толщиной 7,5 нм., состоящая из белков, фосфолипидов и воды. Это очень эластичная плёнка, хорошо смачивающаяся водой и быстро восстанавливающая целостность после повреждения. Имеет универсальное строение, т.е.типичное для всех биологических мембран. У растительных клеток снаружи от клеточной мембраны находится прочная, создающая внешнюю опору и поддерживающая форму клетки клеточная стенка. Она состоит из клетчатки (целлюлозы) — нерастворимого в воде полисахарида.

Плазмодесмы растительной клетки, представляют собой субмикроскопические канальцы, пронизывающие оболочки и выстланные плазматической мембраной, которая таким образом переходит из одной клетки в другую, не прерываясь. С их помощью происходит межклеточная циркуляция растворов, содержащих органические питательные вещества. По ним же идёт передача биопотенциалов и другой информации.

Порами называют отверстия во вторичной оболочке, где клетки разделяют лишь первичная оболочка и срединная пластинка. Участки первичной оболочки и срединную пластинку, разделяющие соседствующие поры смежных клеток, называют поровой мембраной или замыкающей пленкой поры. Замыкающую пленку поры пронизывают плазмодесменные канальцы, но сквозного отверстия в порах обычно не образуется. Поры облегчают транспорт воды и растворенных веществ от клетки к клетке. В стенках соседних клеток, как правило, одна против другой, образуются поры.

Клеточная оболочка имеет хорошо выраженную, относительно толстую оболочку полисахаридной природы. Оболочка растительной клетки продукт деятельности цитоплазмы. В её образовании активное участие принимает аппарат Гольджи и эндоплазматическая сеть.

Строение клеточной мембраны

Основу цитоплазмы составляет ее матрикс, или гиалоплазма, — сложная бесцветная, оптически прозрачная коллоидная система, способная к обратимым переходам из золя в гель. Важнейшая роль гиалоплазмы заключается в объединении всех клеточных структур в единую систему и обеспечении взаимодействия между ними в процессах клеточного метаболизма.

Гиалоплазма (или матрикс цитоплазмы) составляет внутреннюю среду клетки. Состоит из воды и различных биополимеров (белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов, липидов), из которых основную часть составляют белки различной химической и функциональной специфичности. В гиалоплазме содержатся также аминокислоты, моносахара, нуклеотиды и другие низкомолекулярные вещества.

Биополимеры образуют с водой коллоидную среду, которая в зависимости от условий может быть плотной (в форме геля) или более жидкой (в форме золя), как во всей цитоплазме, так и в отдельных ее участках. В гиалоплазме локализуются и взаимодействуют между собой и средой гиалоплазмы различные органеллы и включения. При этом расположение их чаще всего специфично для определенных типов клеток. Через билипидную мембрану гиалоплазма взаимодействует с внеклеточной средой. Следовательно, гиалоплазма является динамической средой и играет важную роль в функционировании отдельных органелл и жизнедеятельности клеток в целом.

Цитоплазматические образования – органеллы

Органеллы (органоиды) — структурные компоненты цитоплазмы. Они имеют определённую форму и размеры, являются обязательными цитоплазматическими структурами клетки. При их отсутствии или повреждении клетка обычно теряет способность к дальнейшему существованию. Многие из органоидов способны к делению и самовоспроизведению. Размеры их настолько малы, что их можно видеть только в электронный микроскоп.

Ядро

Ядро — самая заметная и обычно самая крупная органелла клетки. Оно впервые было подробно исследовано Робертом Броуном в 1831 году. Ядро обеспечивает важнейшие метаболические и генетические функции клетки. По форме оно достаточно изменчиво: может быть шаровидным, овальным, лопастным, линзовидным.

Ядро играет значительную роль в жизни клетки. Клетка, из которой удалили ядро, не выделяет более оболочку, перестаёт расти и синтезировать вещества. В ней усиливаются продукты распада и разрушения, вследствие этого она быстро погибает. Образование нового ядра из цитоплазмы не происходит. Новые ядра образуются только делением или дроблением старого.

Внутреннее содержимое ядра составляет кариолимфа (ядерный сок), заполняющая пространство между структурами ядра. В нём находится одно или несколько ядрышек, а также значительное количество молекул ДНК, соединённых со специфическими белками — гистонами.

Строение ядра

Ядрышко

Ядрышко — как и цитоплазма, содержит преимущественно РНК и специфические белки. Важнейшая его функция заключается в том, что в нём происходит формирование рибосом, которые осуществляют синтез белков в клетке.

Аппарат Гольджи

Аппарат Гольджи — органоид, имеющий универсальное распространение во всех разновидностях эукариотических клеток. Представляет собой многоярусную систему плоских мембранных мешочков, которые по периферии утолщаются и образуют пузырчатые отростки. Он чаще всего расположен вблизи ядра.

Аппарат Гольджи

В состав аппарата Гольджи обязательно входит система мелких пузырьков (везикул), которые отшнуровываются от утолщённых цистерн (диски) и располагаются по периферии этой структуры. Эти пузырьки играют роль внутриклеточной транспортной системы специфических секторных гранул, могут служить источником клеточных лизосом.

Функции аппарата Гольджи состоят также в накоплении, сепарации и выделении за пределы клетки с помощью пузырьков продуктов внутриклеточного синтеза, продуктов распада, токсических веществ. Продукты синтетической деятельности клетки, а также различные вещества, поступающие в клетку из окружающей среды по каналам эндоплазматической сети, транспортируются к аппарату Гольджи, накапливаются в этом органоиде, а затем в виде капелек или зёрен поступают в цитоплазму и либо используются самой клеткой, либо выводятся наружу. В растительных клетках Аппарат Гольджи содержит ферменты синтеза полисахаридов и сам полисахаридный материал, который используется для построения клеточной оболочки. Предполагают, что он участвует в образовании вакуолей. Аппарат Гольджи был назван так в честь итальянского учёного Камилло Гольджи, впервые обнаружившего его в 1897 году.

Лизосомы

Лизосомы представляют собой мелкие пузырьки, ограниченные мембраной основная функция которых — осуществление внутриклеточного пищеварения. Использование лизосомного аппарата происходит при прорастании семени растения (гидролиз запасных питательных веществ).

Строение лизосомы

Микротрубочки

Микротрубочки — мембранные, надмолекулярные структуры, состоящие из белковых глобул, расположенных спиральными или прямолинейными рядами. Микротрубочки выполняют преимущественно механическую (двигательную) функцию, обеспечивая подвижность и сокращаемость органоидов клетки. Располагаясь в цитоплазме, они придают клетке определённую форму и обеспечивают стабильность пространственного расположения органоидов. Микротрубочки способствуют перемещению органоидов в места, которые определяются физиологическими потребностями клетки. Значительное количество этих структур расположено в плазмалемме, вблизи клеточной оболочки, где они участвуют в формировании и ориентации целлюлозных микрофибрилл оболочек растительных клеток.

Строение микротрубочки

Вакуоль

Вакуоль — важнейшая составная часть растительных клеток. Она представляет собой своеобразную полость (резервуар) в массе цитоплазмы, заполненную водным раствором минеральных солей, аминокислот, органических кислот, пигментов, углеводов и отделённую от цитоплазмы вакуолярной мембраной — тонопластом.

Цитоплазма заполняет всю внутреннюю полость только у самых молодых растительных клеток. С ростом клетки существенно изменяется пространственное расположение вначале сплошной массы цитоплазмы: у неё появляются заполненные клеточным соком небольшие вакуоли, и вся масса становится ноздреватой. При дальнейшем росте клетки отдельные вакуоли сливаются, оттесняя к периферии прослойки цитоплазмы, в результате чего в сформированной клетке находится обычно одна большая вакуоль, а цитоплазма со всеми органеллами располагаются около оболочки.

Водорастворимые органические и минеральные соединения вакуолей обусловливают соответствующие осмотические свойства живых клеток. Этот раствор определённой концентрации является своеобразным осмотическим насосом для регулируемого проникновения в клетку и выделения из неё воды, ионов и молекул метаболитов.

В комплексе со слоем цитоплазмы и её мембранами, характеризующимися свойствами полупроницаемости, вакуоль образует эффективную осмотическую систему. Осмотически обусловленными являются такие показатели живых растительных клеток, как осмотический потенциал, сосущая сила и тургорное давление.

Строение вакуоли

Пластиды

Пластиды — самые крупные (после ядра) цитоплазматические органоиды, присущие только клеткам растительных организмов. Они не найдены только у грибов. Пластиды играют важную роль в обмене веществ. Они отделены от цитоплазмы двойной мембранной оболочкой, а некоторые их типы имеют хорошо развитую и упорядоченную систему внутренних мембран. Все пластиды едины по происхождению.

Хлоропласты — наиболее распространённые и наиболее функционально важные пластиды фотоавтотрофных организмов, которые осуществляют фотосинтетические процессы, приводящие в конечном итоге к образованию органических веществ и выделению свободного кислорода. Хлоропласты высших растений имеют сложное внутреннее строение.

Строение хлоропласта

Размеры хлоропластов у разных растений неодинаковы, но в среднем диаметр их составляет 4-6 мкм. Хлоропласты способны передвигаться под влиянием движения цитоплазмы. Кроме того, под воздействием освещения наблюдается активное передвижение хлоропластов амебовидного типа к источнику света.

Хлорофилл — основное вещество хлоропластов. Благодаря хлорофиллу зелёные растения способны использовать световую энергию.

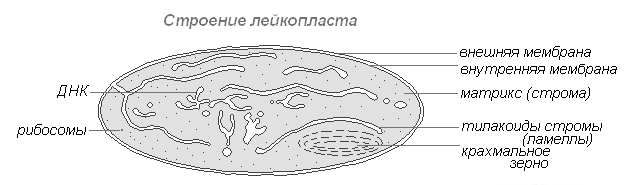

Лейкопласты (бесцветные пластиды) представляют собой чётко обозначенные тельца цитоплазмы. Размеры их несколько меньше, чем размеры хлоропластов. Более и однообразна и их форма, приближающая к сферической.

Строение лейкопласта

Встречаются в клетках эпидермиса, клубнях, корневищах. При освещении очень быстро превращаются в хлоропласты с соответствующим изменением внутренней структуры. Лейкопласты содержат ферменты, с помощью которых из излишков глюкозы, образованной в процессе фотосинтеза, в них синтезируется крахмал, основная масса которого откладывается в запасающих тканях или органах (клубнях, корневищах, семенах) в виде крахмальных зёрен. У некоторых растений в лейкопластах откладываются жиры. Резервная функция лейкопластов изредка проявляется в образовании запасных белков в форме кристаллов или аморфных включений.

Хромопласты в большинстве случаев являются производными хлоропластов, изредка — лейкопластов.

Строение хромопласта

Созревание плодов шиповника, перца, помидоров сопровождается превращением хлоро- или лейкопластов клеток мякоти в каратиноидопласты. Последние содержат преимущественно жёлтые пластидные пигменты — каратиноиды, которые при созревании интенсивно синтезируются в них, образуя окрашенные липидные капли, твёрдые глобулы или кристаллы. Хлорофилл при этом разрушается.

Митохондрии

Митохондрии — органеллы, характерные для большинства клеток растений. Имеют изменчивую форму палочек, зёрнышек, нитей. Открыты в 1894 году Р. Альтманом с помощью светового микроскопа, а внутреннее строение было изучено позднее с помощью электронного.

Строение митохондрии

Митохондрии имеют двухмембранное строение. Внешняя мембрана гладкая, внутренняя образует различной формы выросты — трубочки в растительных клетках. Пространство внутри митохондрии заполнено полужидким содержимым (матриксом), куда входят ферменты, белки, липиды, соли кальция и магния, витамины, а также РНК, ДНК и рибосомы. Ферментативный комплекс митохондрий ускоряет работу сложного и взаимосвязанного механизма биохимических реакций, в результате которых образуется АТФ. В этих органеллах осуществляется обеспечение клеток энергией — преобразование энергии химических связей питательных веществ в макроэргиеские связи АТФ в процессе клеточного дыхания. Именно в митохондриях происходит ферментативное расщепление углеводов, жирных кислот, аминокислот с освобождением энергии и последующим превращением её в энергию АТФ. Накопленная энергия расходуется на ростовые процессы, на новые синтезы и т. д. Митохондрии размножаются делением и живут около 10 дней, после чего подвергаются разрушению.

Эндоплазматическая сеть

Эндоплазматическая сеть — сеть каналов, трубочек, пузырьков, цистерн, расположенных внутри цитоплазмы. Открыта в 1945 году английским учёным К. Портером, представляет собой систему мембран, имеющих ультрамикроскопическое строение.

Строение эндоплазматической сети

Вся сеть объединена в единое целое с наружной клеточной мембраной ядерной оболочки. Различают ЭПС гладкую и шероховатую, несущую на себе рибосомы. На мембранах гладкой ЭПС находятся ферментные системы, участвующие в жировом и углеводном обмене. Этот тип мембран преобладает в клетках семян, богатых запасными веществами (белками, углеводами, маслами), рибосомы прикрепляются к мембране гранулярной ЭПС, и во время синтеза белковой молекулы полипептидная цепочка с рибосомами погружается в канал ЭПС. Функции эндоплазматической сети очень разнообразны: транспорт веществ как внутри клетки, так и между соседними клетками; разделение клетки на отдельные секции, в которых одновременно проходят различные физиологические процессы и химические реакции.

Рибосомы

Рибосомы — немембранные клеточные органоиды. Каждая рибосома состоит из двух не одинаковых по размеру частичек и может делиться на два фрагмента, которые продолжают сохранять способность синтезировать белок после объединения в целую рибосому.

Строение рибосомы

Рибосомы синтезируются в ядре, затем покидают его, переходя в цитоплазму, где прикрепляются к наружной поверхности мембран эндоплазматической сети или располагаются свободно. В зависимости от типа синтезируемого белка рибосомы могут функционировать по одиночке или объединяться в комплексы — полирибосомы.

Все живые организмы имеют во многом схожее клеточное строение. Однако у клеток разных царств живого имеются свои особенности. Так клетки бактерий не имеют ядер, а у клеток растений есть жесткая целлюлозная клеточная стенка и хлоропласты. Строение животных клеток также имеет свои характерные особенности.

Чаще всего клетки животных мельче, чем клетки растений. По форме они очень разнообразны. Форма и строение животной клетки зависит от выполняемых ею функций. У сложно организованных животных тела состоят из множества тканей. Каждую ткань составляют свои клетки, имеющие характерные для них особенности строения. Но несмотря на все разнообразие, можно выделить общее в строении всех животных клеток.

От внешней среды содержимое клетки животного ограничено только клеточной мембраной . Она эластична, поэтому многие клетки имеют неправильную форму, могут незначительно изменять ее. Мембрана имеет сложное строение, в ней выделяют два слоя. Клеточная мембрана отвечает за избирательный транспорт веществ внутрь клетки и из нее.

Внутри животной клетки содержится цитоплазма, ядро, органоиды, рибосомы, различные включения и др. Цитоплазма представляет собой вязкую жидкость, находящуюся в постоянном движении. Движение цитоплазмы способствует протеканию различных химических реакций в клетке, т. е. обмену веществ.

Во взрослой растительной клетке есть большая центральная вакуоль. В животной клетке такой вакуоли нет. Однако в животных клетках постоянно образуются и исчезают маленькие вакуоли . В них могут содержаться питательные вещества для клетки или продукты распада, подлежащие удалению.

Строение животной клетки отличается от растительной еще тем, что в животной клетке достаточно большое ядро располагается обычно в центре (а у растений оно смещено из-за наличия большой центральной вакуоли). Внутри ядра содержится ядерный сок, а также находятся ядрышко и хромосомы . Хромосомы содержат наследственную информацию, которая при делении передается дочерним клеткам. Также они управляют жизнедеятельностью самих клеток.

У ядра есть своя мембрана, отделяющая его содержимое от цитоплазмы. Кроме ядра в цитоплазме клетки есть другие структуры, имеющие собственные мембраны. Эти структуры называют органоидами клетки, или, по-другому, органеллами клетки. В обычной по строению животной клетке, кроме ядра, есть следующие органоиды: митохондрии, эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, лизосомы.

Митохондрии - это энергетические станции клетки. В них образуется АТФ - органическое вещество, в последствие при расщеплении которого выделяется много энергии, обеспечивающей протекание процессов жизнедеятельности в клетке. Внутри митохондрии есть множество складок - крист.

Эндоплазматическая сеть состоит из множества каналов, по которым транспортируются синтезируемые в клетке белки, а также другие вещества. По каналам ЭПС вещества поступают в аппарат Гольджи , который в животных клетках выражен сильнее, чем в растительных. В аппарате Гольджи, который представляет собой комплекс трубочек, вещества накапливаются. Далее по мере надобности они будут использованы в клетке. Кроме того на мембране аппарата Гольджи происходит синтез жиров и углеводов для построения всех мембран клетки.

В лизосомах содержатся вещества, расщепляющие ненужные клетке и вредные для нее белки, жиры и углеводы.

Кроме органелл, окруженных мембраной, в животных клетках есть немембранные структуры: рибосомы и клеточный центр. Рибосомы есть в клетках всех организмов, а не только у животных. А вот клеточного центра у растений нет.

Рибосомы располагаются группами на эндоплазматической сети. ЭПС, покрытая рибосомами, называется шероховатой. Без рибосом ЭПС называется гладкой. На рибосомах происходит синтез белков.

Клеточный центр состоит из пары цилиндрических телец. Эти тельца на определенном этапе создают своеобразное веретено деления, которое способствует правильному расхождению хромосом при делении клетки.

Клеточные включения представляют собой различные капли и зерна, состоящие из белков жиров и углеводов. Они постоянно присутствуют в цитоплазме клетки и участвуют в обмене веществ.

Делит все клетки (или живые организмы ) на два типа: прокариоты и эукариоты . Прокариоты - это безъядерные клетки или организмы, к которым относятся вирусы, прокариот-бактерии и сине-зеленые водоросли, у которых клетка состоит непосредственно из цитоплазмы, в которой расположена одна хромосома - молекула ДНК (иногда РНК).

Эукариотические клетки имеют ядро , в котором находятся нуклеопротеиды (белок гистон + комплекс ДНК), а также другие органоиды . К эукариотам относятся большинство современных известных науке одноклеточных и многоклеточных живых организмов (в том числе, и растений).

Строение ограноидов эукариотов.

|

Название органоида |

Строение органоида |

Функции органоида |

|---|---|---|

|

Цитоплазма |

Внутренняя среда клетки, в которой находится ядро и другие органоиды. Имеет полужидкую, мелкозернистую структуру. |

|

|

Рибосомы |

Мелкие органоиды сферической или эллипсоидной формы диаметром от 15 до 30 нанометров. |

Обеспечивают процесс синтеза молекул белка, их сборку из аминокислот. |

|

Митохондрии |

Органоиды, имеющие самую разнообразную форму - от сферической до нитевидной. Внутри митохондрий имеются складки от 0,2 до 0,7 мкм. Внешняя оболочка митохондрий имеет двухмембранную структуру. Наружная мембрана гладкая, а на внутренней имеются выросты крестообразной формы с дыхательными ферментами. |

|

|

Эндоплазматическая сеть (ЭПС) |

Система оболочек в цитоплазме, которая образует каналы и полости. Бывает двух типов: гранулированная, на которой имеются рибосомы и гладкая. |

|

|

Пластиды (органоиды, свойственные только растительным клеткам) бывают трех видов: |

Двухмембранные органоиды |

|

|

Лейкопласты |

Бесцветные пластиды, которые содержатся в клубнях, корнях и луковицах растений. |

Являются дополнительным резервуаром для хранения питательных веществ. |

|

Хлоропласты |

Органоиды овальной формы, имеющие зеленый цвет. От цитоплазмы отделяются двумя трехслойными мембранами. Внутри хлоропластов находится хлорофилл. |

Преобразуют органические вещества из неорганических, используя энергию солнца. |

|

Хромопласты |

Органоиды, от желтого до бурого цвета, в которых накапливается каротин. |

Способствуют появлению у растений частей с желтой, оранжевой и красной окраской. |

|

Лизосомы |

Органоиды округлой формы диаметром около 1 мкм, имеющие на поверхности мембрану, а внутри - комплекс ферментов. |

Пищеварительная функция. Переваривают питательные частицы и ликвидируют отмершие части клетки. |

|

Комплекс Гольджи |

Может быть разной формы. Состоит из полостей, разграниченных мембранами. Из полостей отходят трубчатые образования с пузырьками на концах. |

|

|

Клеточный центр |

Состоит из центросферы (уплотненного участка цитоплазмы) и центриолей - двух маленьких телец. |

Выполняет важную функцию для деления клетки. |

|

Клеточные включения |

Углеводы, жиры и белки, которые являются непостоянными компонентами клетки. |

Запасные питательные вещества, которые используются для жизнедеятельности клетки. |

|

Органоиды движения |

Жгутики и реснички (выросты и клетки), миофибриллы (нитевидные образования) и псевдоподии (или ложноножки). |

Выполняют двигательную функцию, а также обеспечивают процесс сокращения мышц. |

Ядро клетки является главным и самым сложным органоидом клетки, поэтому его мы рассмотрим